Éviter de demander les examens en parallèle, mais suivre une démarche pas à pas.©Hubert Cochet

Les nouvelles techniques d’imagerie développées dans le diagnostic de la maladie coronaire ont peu à peu remplacé la coronarographie.

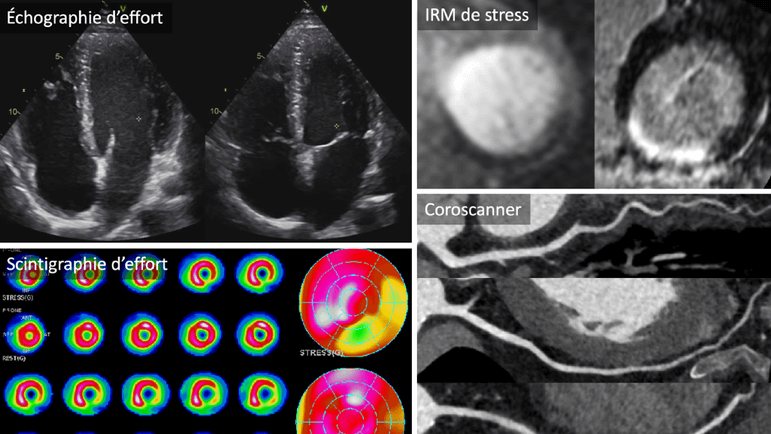

La détection de la coronaropathie peut s’effectuer par angioscanner coronaire, échographie ou scintigraphie d’effort, ou encore par IRM sous stress pharmacologique. Les recommandations européennes laissent de la souplesse dans le choix de l’une ou l’autre technique en fonction, notamment, des ressources locales.

Toutefois, en pratique, le scanner coronaire est aujourd’hui l’examen de première ligne demandé chez une majorité de patients, un test fonctionnel venant en deuxième intention si le scanner n’est pas suffisamment contributif.

Certaines évolutions, telles que le développement des scanners à comptage photonique, devraient révolutionner l’apport de l’imagerie coronaire.

Autrefois, le bilan diagnostique d’une coronaropathie se fondait sur la réalisation d’un électrocardiogramme (ECG) d’effort et d’une coronarographie.

Aujourd’hui, l’ECG d’effort n’a plus d’indication dans ce contexte et la coronarographie diagnostique tend à disparaître pour laisser la place aux tests d’imagerie non invasifs : scanner et IRM, qui sont le plus souvent réalisés, en France, par des radiologues, échographie d’effort, pratiquée par les cardiologues, et scintigraphie myocardique d’effort, examen effectué par les médecins nucléaires. Dans certains cas, un score calcique, qui évalue l’étendue des lésions athéromateuses coronariennes à partir d’un scanner thoracique, sans injection, peut être indiqué.

Quels sont les avantages et inconvénients respectifs des différentes techniques ?

Le scanner coronaire

Il est très facilement disponible, de réalisation assez rapide, désormais source de peu d’irradiation et peu opérateur-dépendant (et il le sera de moins en moins avec le développement de l’intelligence artificielle).

Il permet de visualiser de façon nette les artères coronaires ainsi que les plaques d’athérome non calcifiées. Il est d’une très grande sensibilité et sa normalité permet d’exclure à près de 100 % une atteinte coronaire.

Parmi ses limites : la nécessité d’injecter un produit de contraste, ce qui peut être contre-indiqué, et de contrôler la fréquence et le rythme cardiaques. En présence d’une fibrillation atriale rapide ou de nombreuses extrasystoles, il est recommandé de mettre le patient sous bêtabloquant avant l’examen.

L’IRM cardiaque, en particulier de stress

C’est un excellent examen non invasif et non irradiant pour évaluer l’anatomie, la perfusion et la fonction du myocarde.

Elle présente l’avantage, comparativement à d’autres méthodes comme l’échographie ou la scintigraphie de stress, d’une bonne sécurité (risque très faible de troubles du rythme graves).

Parmi ses limites : comme pour le scanner, la nécessité d’injecter un produit de contraste et sa contre-indication en cas de présence d’un corps étranger métallique. Mais surtout, la disponibilité en ville de cet examen, qui dure de 45 à 60 minutes, est freinée par son faible remboursement et de fait, aujourd’hui, il est essentiellement réalisé en milieu hospitalier.

L’échographie d’effort ou de stress induit pharmacologiquement

Elle visualise non pas directement l’ischémie, mais son impact sur la contractilité du ventricule gauche.

Parmi ses avantages : son caractère non irradiant, son faible coût par rapport aux autres techniques, et sa très large disponibilité.

Au rang des inconvénients : il s’agit d’un examen opérateur-dépendant, dont l’interprétation peut être gênée par la présence d’altérations telles qu’une séquelle d’infarctus.

La scintigraphie myocardique d’effort ou de stress pharmacologique

Elle permet d’analyser la perfusion myocardique (cf. Encadré).

Du fait de la faible quantité de produit radioactif injecté, elle a peu de contre-indications, hormis la grossesse et l’allaitement.

Parmi ses inconvénients, la durée de l’examen, qui mobilise le patient pendant plusieurs heures et la nécessité d’arrêter certains traitements, comme les bêtabloquants.

Quelles sont leurs places respectives ?

Les places respectives de ces différents examens ne sont pas clairement établies et diffèrent selon les recommandations. Certains pays (Royaume-Uni, Japon…) placent le coroscanner en première intention dans la douleur thoracique stable, qu’elle soit typique ou atypique.

En France, où ce sont les recommandations de la Société européenne de cardiologie (ESC) qui prévalent, une plus large place est laissée dans le choix de l’examen de première intention, qui dépend des compétences et des équipements locaux ainsi que du contexte clinique.

Chez un patient suspect de syndrome coronarien chronique

Le choix de l’examen d’imagerie dépend d’un score de probabilité clinique, qui tient compte des symptômes cliniques (caractéristiques de la douleur thoracique et de la dyspnée), des facteurs de risque cardiovasculaire, de l’âge et du sexe. Ce score évalue la probabilité prétest de ce diagnostic :

- très bas risque (< 5 %) : aucun examen complémentaire n’est nécessaire ;

- bas risque (5-15 %) : un score calcique peut être réalisé ;

- risque intermédiaire (15-50 %) : l’ESC propose d'effectuer un scanner cardiaque ou une imagerie fonctionnelle (scintigraphie, échographie, IRM d’effort/de stress) ;

- risque élevé (50-85 %) : une imagerie fonctionnelle peut être réalisée ;

- risque très élevé (> 85 %) : les experts européens recommandent une coronarographie.

En pratique, chez les patients à risque intermédiaire, le coroscanner occupe une large place en première intention du fait de sa disponibilité. En fonction de ses résultats, il peut être complété par une imagerie fonctionnelle.

Le choix de cette dernière, par le médecin de premier recours, varie en fonction de la filière de soins disponible dans son secteur et de l’âge du patient. Il n’y a pas de limite d’âge pour le scanner coronaire, mais il est souvent difficile d’atteindre l’effort maximal lors d’une échographie ou d’une scintigraphie à l’effort chez le sujet âgé.

Chez un patient asymptomatique, mais ayant des facteurs de risque de maladie coronaire

Un score calcique, examen rapide qui ne nécessite pas d’injection, est aujourd’hui largement indiqué, car ses résultats permettent d’ajuster le traitement par statines.

Une révolution attendue est le recours au coroscanner avec injection dans cette population, pour évaluer la charge en athérome calcifié et non calcifié, le plus à risque de rupture. Cet examen sera ainsi particulièrement utile chez les patients ayant un profil de risque élevé, tel qu’une hypercholestérolémie familiale.

En cas de douleur thoracique aiguë sans sus-élévation du segment ST

La réalisation immédiate d’un coroscanner peut remplacer la stratégie classique d’un second dosage de la troponine après 6 heures, pour permettre, en cas de normalité de l’examen, une sortie plus rapide du patient.

En cas de syndrome coronaire aigu à coronaires saines à la coronarographie

Dans cette situation (10 % des cas), l’IRM trouve toute sa place à distance (7 jours) pour rechercher une étiologie spécifique, telle qu’un infarctus à coronaires saines, une myocardite ou un syndrome de Tako-Tsubo.

Que faire en cas de discordance dans les résultats et à quel rythme renouveler les examens ?

Pour éviter une toujours possible discordance dans les résultats des différents examens d’imagerie, source d’errance diagnostique, il est recommandé de ne pas les demander en parallèle, mais plutôt de suivre une démarche pas-à-pas.

En pratique, le scanner coronaire est aujourd’hui l’examen de première ligne dans la majorité des cas, les tests fonctionnels se plaçant en deuxième ligne lorsque le coroscanner n’est pas suffisamment contributif. Le choix du test fonctionnel est fait en fonction des ressources locales, l’IRM de stress, technique la moins sensible aux artefacts mais peu disponible, se positionnant plutôt en troisième intention.

Les recommandations concernant le rythme de ces examens ne sont pas très claires. En pratique, chez un coronarien stable, un coroscanner sera par exemple renouvelé tous les 5 ans.

Quelles sont les grandes évolutions en marche ?

Le domaine du scanner cardiaque devrait être révolutionné par la diffusion dans les prochaines années (déjà une réalité dans quelques centres en France) des scanners à comptage photonique, à l’instar de ce qui s’est passé il y a 25 ans avec l’arrivée des scanners multicoupes.

Les nouveaux détecteurs des scanners à comptage photonique permettent en effet d’améliorer très nettement la résolution spatiale (jusqu’à 200 microns), ce qui se traduit par une meilleure visualisation des plaques et de leur composition, et donc une meilleure identification des plaques vulnérables à risque de rupture. Ils sont également moins sensibles aux artefacts, liés aux calcifications et aux stents notamment.

Dans le domaine de l’IRM cardiaque, les progrès actuels ne portent pas tant sur les machines que sur les séquences et le post-traitement. Les nouvelles séquences couplées au traitement par intelligence artificielle permettent des mesures plus rapides et plus robustes, ce qui se traduit par une réduction de la durée de l’examen et donc une plus grande disponibilité des IRM.

D’après un entretien avec le Pr Hubert Cochet, département d’imagerie cardiaque, CHU, Bordeaux.

|

La tomoscintigraphie myocardique évalue la perfusion myocardique après un effort physique ou un stress pharmacologique (dipyridamole, adénosine ou regadénoson). Elle met en évidence les territoires ischémiques situés en amont d’une sténose coronaire hémodynamiquement significative, en comparant la perfusion au repos et à l’effort. Les radiotraceurs technétiés (sestamibi/tétrofosmine) sont administrés par voie IV au terme de l’épreuve d’effort ou du stress pharmacologique, le thallium 201 étant désormais rarement utilisé, alors qu’il fut le traceur de choix il y a une quarantaine d’années. Sa haute sensibilité (85-90 %), sa valeur pronostique (étendue de l’ischémie, viabilité myocardique) et sa capacité à stratifier le risque avant une coronarographie ou un geste de revascularisation myocardique sont des atouts précieux. Elle est particulièrement utile en cas de douleurs thoraciques suspectes ou atypiques ou encore de dyspnée inexpliquée. L’irradiation (qui reste faible), la durée de l’examen, et la disponibilité variable de la technique selon les régions et les centres de médecine nucléaire font partie de ses inconvénients potentiels. Chez certains patients (obésité, incapacité à fournir un effort, bloc de branche gauche, etc.), les images peuvent être arféfactées et difficiles à interpréter. L’examen reste opérateur-dépendant, même s’il existe des critères de positivité objectifs qui ont cependant leurs limites. Ses contre-indications sont celles de l’épreuve d’effort et la grossesse. Ses limites tiennent à une spécificité inférieure à celle du coroscanner et à l’absence de visualisation directe des lésions coronaires. Cependant, elle reste un examen fonctionnel non invasif de référence, par ailleurs complémentaire de l’imagerie anatomique. Sa place dans le diagnostic positif de la maladie coronaire est toujours importante, même si elle s’est modifiée au gré du développement des autres techniques diagnostiques non invasives (coroscanner, échographie ou IRM de stress). L’accès plus ou moins facile à un service de médecine nucléaire est déterminant dans le choix des tests d’imagerie à visée diagnostique, notamment quand il s’agit de la maladie coronaire. Dr Philippe Tellier, spécialiste en cardiologie et médecine nucléaire. |

- 2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes (ESC Clinical Practice Guidelines, 30 août 2024)

- 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes (ESC Clinical Practice Guidelines, 25 août 2023)

9 minutes

9 minutes Ajouter un commentaire

Ajouter un commentaire

Les commentaires sont momentanément désactivés

La publication de commentaires est momentanément indisponible.