Le tabac est l'une des premières causes évitables de maladie et pourtant la France est l'un des pays développés où l'on fume le plus, en particulier les femmes. Devant cette triste réalité bien éloignée de l'idéal de la « médecine préventive », vantée à longueur de discours, nous avons voulu savoir quelle goutte d'eau chaque petit colibri généraliste apportait à la lutte contre ce fléau.

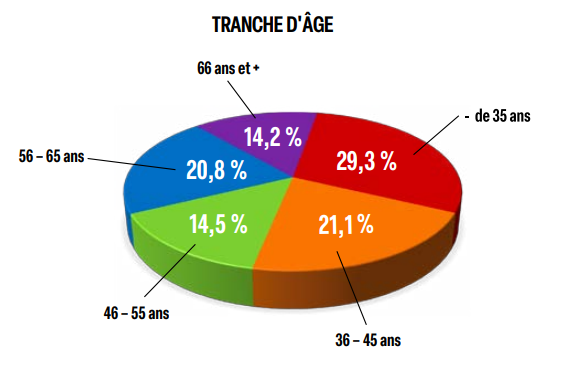

Notre enquête a reçu 331 réponses ; La proportion d’hommes (31,7 %) et de plus de 55 ans (35 %) était proche de la moyenne de nos enquêtes. Les non-libéraux étaient un peu plus représentés (28,7 %) qu’habituellement (env. 20 %). La proportion de femmes est très différente selon la génération (80 % en dessous de 45 ans, 20 % en dessus de 65 ans).

Le tabac chez les généralistes

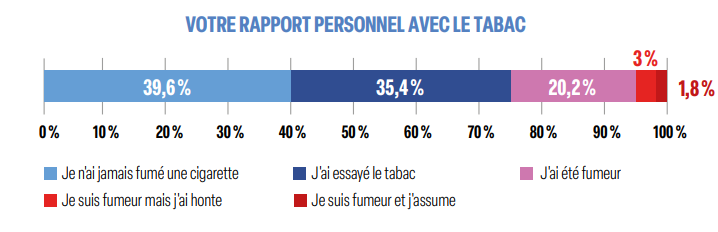

Nous avons d’abord voulu connaître le statut tabagique de nos répondeurs. Il existe un effet de génération très net, les ex-fumeurs sont bien plus nombreux dans les anciennes générations, toutefois on ne voit pas d’amélioration de la proportion de ceux qui n’ont jamais touché une cigarette. Parmi les fumeurs actuels (4,8 %), il existe une différence vraiment nette, ceux qui assument sont des hommes, les femmes ont généralement honte.

Il est à noter que selon Santé publique France, le taux de fumeurs chez les généralistes était passé de 29 % en 2003 à 16 % en 2015, notre enquête est bien en dessous, on peut espérer que c’est en partie le reflet d’une poursuite de la diminution du tabagisme chez les médecins, mais cela peut être dû à la moindre envie des généralistes fumeurs de participer à notre étude (ce qui a déjà été observé par d'ailleurs).

Il est à noter également que le ratio entre fumeurs actuels et anciens fumeurs est très différent de celui observé dans la population générale par le Baromètre de Santé publique France en 2021 (23,8% des adultes étaient des fumeurs quotidiens vs 23,9% étaient des ex-fumeurs quotidiens). Le statut d’ancien fumeur ne semble pas impacter la lutte contre le tabac ; les effectifs de fumeurs sont trop faibles pour en tirer des conclusions. Seuls 11,8 % de répondeurs ont eu une formation en tabacologie, le reste se partage entre formation initiale (jeunes générations), littérature médicale générale (28,4 %) et présentations orales (29,9 %).

Volonté de lutter contre le tabac

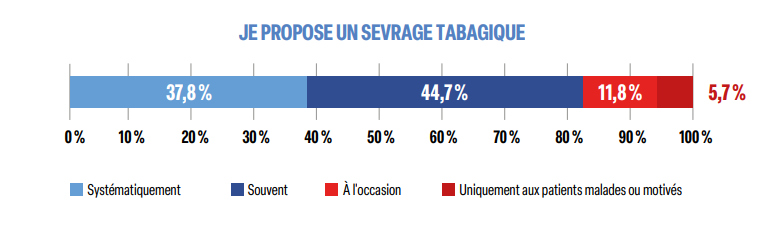

Face à des statistiques de tabagisme particulièrement mauvaises en France, nos répondeurs déclarent leur volonté de se battre à 58 %, mais 24,5 % se sentent impuissants. Seuls 4,2 % déclarent « avoir honte » et 20,2 % « être en colère » face aux statistiques du tabac en France ; la grande majorité ne s’en émeut donc pas beaucoup. Le statut tabagique est demandé systématiquement par seulement 71,6 % des répondeurs à leurs nouveaux patients. Remarquons que le statut tabagique est pourtant l’un des cinq indicateurs de bonne tenue du dossier médical du Rosp ; c’est d’ailleurs le moins bien rempli à seulement… 71 % ! Ce statut n’est redemandé systématiquement qu’à 48 % aux tabagiques connus. Un sevrage tabagique n’est proposé systématiquement que par 37,8 % de nos répondeurs.

Connaissances sur le tabagisme

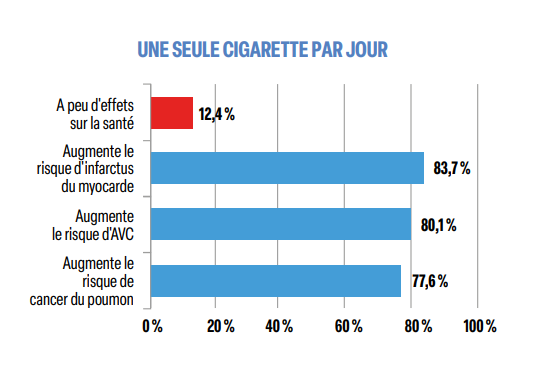

Concernant les conséquences du tabagisme, les études montrent qu’une seule cigarette par jour augmente le risque d’infarctus du myocarde, d’AVC et de prématurité ; cette notion est maintenant bien connue des nouvelles générations (97 % à 99 %), elle est moins connue avec l’avancée en âge (seulement 50 % à 60 % des plus de 65 ans) et, au final, encore 12 % de tous les répondeurs et 30 % des plus de 65 ans pensent qu’une seule cigarette par jour a peu de conséquences sur la santé.

La quasi intégralité des répondeurs sont d’accord avec l’affirmation que le tabagisme est une addiction à la nicotine. Toutefois, lorsqu’on demande à quoi est dû principalement le besoin de fumer, seuls 83,1 % citent la nicotine et les autres causes invoquées sont largement citées : comportements ancrés (65,0 %), état psychologique (54,4 %), pression sociale (26,3 %). L’effet des comportements ancrés est une réponse donnée plus souvent par les jeunes (75 %) que par les anciens (32 %).

Connaissances sur le sevrage tabagique

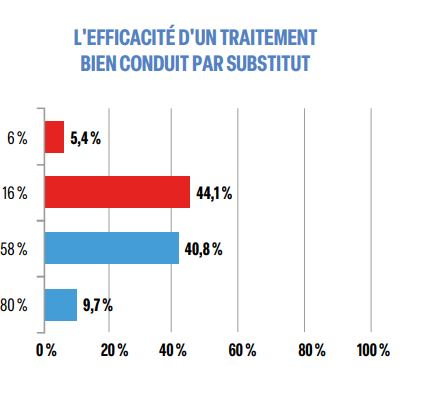

L’efficacité du sevrage peut se mesurer à court ou moyen terme et la « bonne manière » de le conduire est un paramètre à préciser. Notre question était volontairement imprécise. Nous proposions quatre réponses selon le rationnel suivant : 6 %, taux de réussite spontanée d’un fumeur non accompagné, 16 %, efficacité dans les études sur les patchs (posologie de l’AMM), 58 % et 80 %, résultat à 1 an et à 1 mois selon les travaux les plus récents avec une substitution à dose efficace et une éducation thérapeutique. Globalement, la moitié de nos répondeurs sous-estiment l’efficacité de la substitution nicotinique.

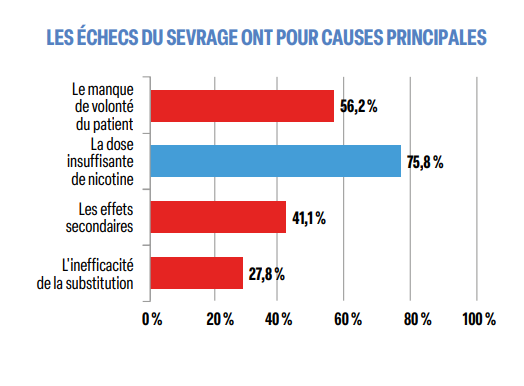

Une de nos questions portait sur les conséquences de l’arrêt du tabac. Assez curieusement, seulement 71 % pensent que l’arrêt du tabac fait diminuer lentement le risque de cancer et 78 % rapidement le risque cardiaque (on se demande pourquoi les autres se donnent tout ce mal !). De plus, 50 % pensent que l’arrêt du tabac fait grossir et 44 % qu’il rend anxieux, deux craintes très connues qui sont pourtant évitées par un traitement bien conduit. En réponse à la question sur les causes de l’échec du sevrage, 75,8 % citent « la dose insuffisante de nicotine ». Cependant, il existe des idées reçues, car sont cités aussi par 56,2 % « le manque de volonté du patient », 41,1 % « les effets secondaires » et même 27,8 % « l'inefficacité de la substitution ».

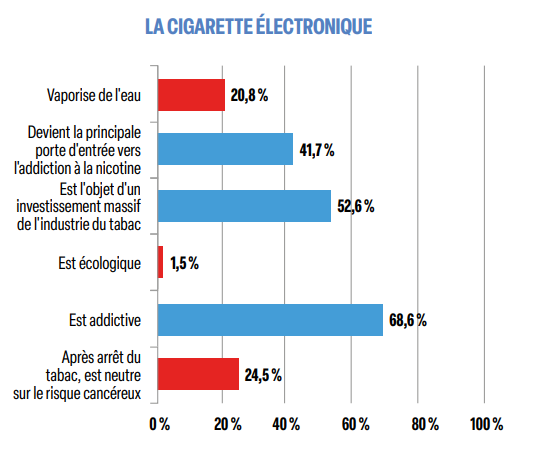

Concernant la cigarette électronique, 20,8 % pensent qu’elle vaporise de l’eau (c’est en réalité du propylène glycol et/ou de la glycérine végétale), 41,6 % que ça devient la principale porte d'entrée vers l'addiction à la nicotine (ce qui est vrai), 52,6 % qu’elle est l'objet d'un investissement massif de l'industrie du tabac (ce qui est la conséquence du fait précédent), 68,6 % qu’elle est addictive, et 24,5 % qu’elle est neutre sur le risque cancéreux. Sur ce dernier point, des études ont montré que le risque cancéreux reste plus élevé chez les anciens fumeurs passés à la cigarette électronique que chez ceux qui ont arrêté le tabac1 , cette notion est moins connue des hommes les plus âgés.

La prise en charge en pratique

Nous avons ensuite exploré les pratiques actuelles. L'évaluation de l'intensité du tabagisme (délai avant la première cigarette du matin, le nombre de cigarettes quotidiennes) est presque unanimement connue. Pour la mise en place d'un sevrage, nos répondeurs prescrivent « le plus souvent » pour 62 % un traitement par substituts nicotiniques et une aide thérapeutique (psycho, éducation…), pour 12 % un traitement non médicamenteux et pour 25,6 % renvoient vers un tabacologue (les non-libéraux et les plus de 65 ans sont presque la moitié à le faire).

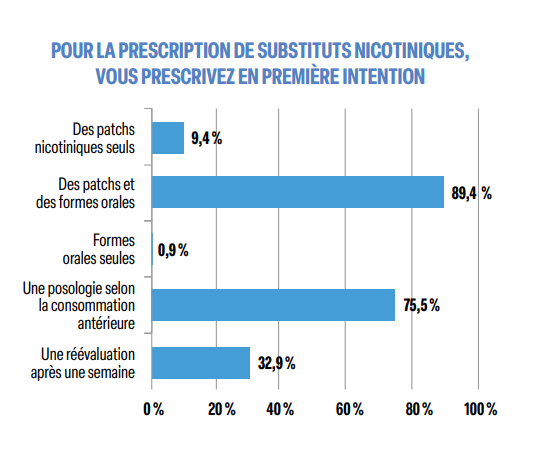

Pour la prescription de substituts nicotiniques, ils prescrivent en première intention pour la plupart (89,4 %) des patchs et des formes orales et, pour 9,4 %, des patchs seuls. La posologie est adaptée selon la consommation antérieure par 75,5 %. Seuls 32,9 % font une réévaluation après une semaine. L’utilisation des patchs seuls et l’absence d’adaptation à la consommation sont surtout le fait des plus anciens, qui à l’inverse sont plus nombreux à réévaluer à une semaine.

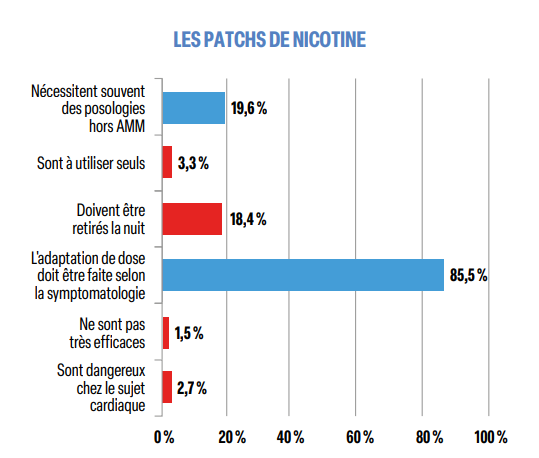

La plupart de nos répondeurs (85,5 %) adaptent la dose des patchs de nicotine selon la symptomatologie ; mais peu (19,6 %) savent que les AMM ont été établies sur des doses assez faibles (en général un seul patch1 ). Ils sont aussi 18,4 % à penser que les patchs doivent être retirés la nuit. Seuls 2,7 % (surtout les plus de 65 ans) pensent qu’ils sont dangereux chez le sujet cardiaque (ce qui n’est pas avéré).

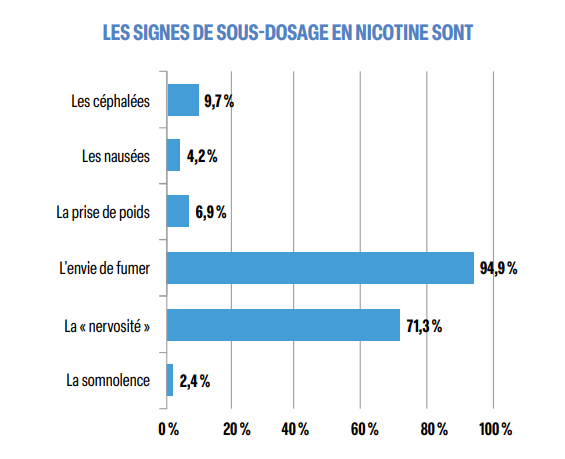

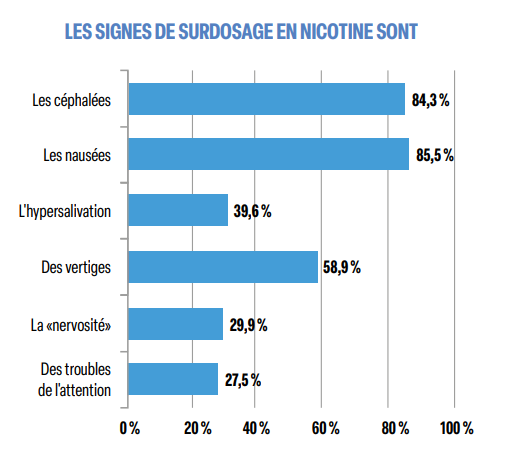

Les signes de sous ou surdosage sont utilisés pour ajuster la posologie des substituts nicotiniques. Beaucoup de ces signes ne sont pas entièrement spécifiques et les réponses en sont le reflet. Ainsi, si les céphalées et les nausées sont plus fréquentes dans le surdosage, ceux qui les ont indiquées comme signe de sous-dosage n’ont pas tort. Il en est de même de la nervosité qui est un signe de sous-dosage classique, mais qui peut aussi être observé en cas de surdosage.

Toutefois, certains signes classiques de surdosage ne sont pas connus de tous : hypersalivation (39,6 %), vertiges (58,9 %). Alors que la prise de poids était citée comme un risque de l’arrêt du tabac, elle est très peu citée (6,9 %) comme un signe de sous-dosage. La somnolence est un signe de sous-dosage certes « peu fréquent » mais elle n’est presque pas citée par nos répondeurs.

Conclusion

Dans l’ensemble, la notion d’addiction à la nicotine est globalement admise. Ses implications dans la mise en place de la substitution sont encore « polluées » par des notions de manque de volonté du patient ou d’état psychique, dont on sait maintenant qu’elles ne résistent pas à un dosage adéquat en nicotine. Les signes de sous-dosage et de surdosage qui permettent d’ajuster le dosage en nicotine ne semblent pas tous bien connus. Les praticiens les plus jeunes semblent globalement beaucoup mieux formés que les anciens. Cependant, dans l'ensemble, les généralistes ne semblent généralement pas très émus par les statistiques du tabagisme en France.

6 minutes

6 minutes Ajouter un commentaire

Ajouter un commentaire

Commentaires

Cliquez ici pour revenir à l'accueil.