Le texte de 1945 ayant jeté les bases de la Sécurité sociale et de ses rapports avec le corps médical (© Bibliothèque Nationale de France).

La convention Assurance Maladie – professionnels de santé : de multiples évolutions depuis 1971

Les bases de la convention entre la Sécurité sociale et les médecins ont été mises en place dès le 19 octobre 1945 (Ordonnance n° 45/2454). Mais ce n'est que le 29 octobre 1971 que la première convention nationale liant les médecins libéraux et l'Assurance Maladie a été signée. Cette convention actait notamment le "libre choix du médecin", le secret professionnel, le "paiement direct à l'acte, du médecin par le malade", ce qui est "conciliable avec les nécessités du remboursement par l'Assurance Maladie" et la responsabilité économique de la profession médicale (voir le fac-similé de cette première convention).

Depuis, 7 autres conventions se sont succédées, affinant ces principes fondamentaux mais évoluant également profondément, avec par exemple la création de deux secteurs conventionnels en 1980, l'apparition du codage et de la notion de "dossier médical" en 1993 et l'apparition de la notion de "médecin référent" en 1997.

En 2004, la loi relative à l'Assurance Maladie a de nouveau modifié à nouveau le système conventionnel, en tentant de favoriser une "coordination des soins effective" avec, en particulier la préparation d'un DMP (dossier médical personnel), le développement de parcours de soins coordonnés centrés autour d'un médecin traitant, une approche régionale de la coordination ville-hôpital ou encore des mesures de "responsabilisation des patients" avec, par exemple l'instauration d'une contribution forfaitaire sur les actes médicaux et les actes de biologie fixée à 1 euro, dans la limite d'un plafond annuel de 50 euros.

Ces modifications ont été intégrées dans la convention de 2005, qui a elle-même été ensuite modifiée pour introduire des mesures de régulation de la démographie médicale, une augmentation, début 2011, à 23 euros du tarif de la consultation du médecin généraliste, ainsi qu'une incitation financière à la télétransmission et à l'utilisation des services en ligne. Une nouvelle convention a été signée à l'automne 2011 avec, notamment, la mise en place de la Rémunération sur Objectifs de Santé Publique (ROSP), la poursuite des aides à l'installation en zones sous-dotées et le développement de téléservices.

Pour en savoir plus sur les différentes modifications conventionnelles effectuées depuis 1945, cf. ce document synthétique et enrichi de l'IRDES (Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé), juin 2013

La rémunération complémentaire des médecins est "insuffisamment pilotée" et "jamais évaluée"

Après avoir récapitulé les modes de rémunération passés et actuels des professionnels de santé (tarif à la consultation, ROSP, rémunération au forfait des médecins, à la performance pour les pharmaciens, prise en charge des cotisations sociales, etc.), la Cour des Comptes s'interroge sur l'efficacité de ces différentes formules.

Elle regrette en particulier l'absence totale d'évaluation des rémunérations forfaitaires des médecins, pourtant massivement adoptées (par exemple, "seuls 2,8 % des médecins généralistes et 4,4 % des médecins spécialistes concernés ont refusé la ROSP") et la complexification du système qui en résulte.

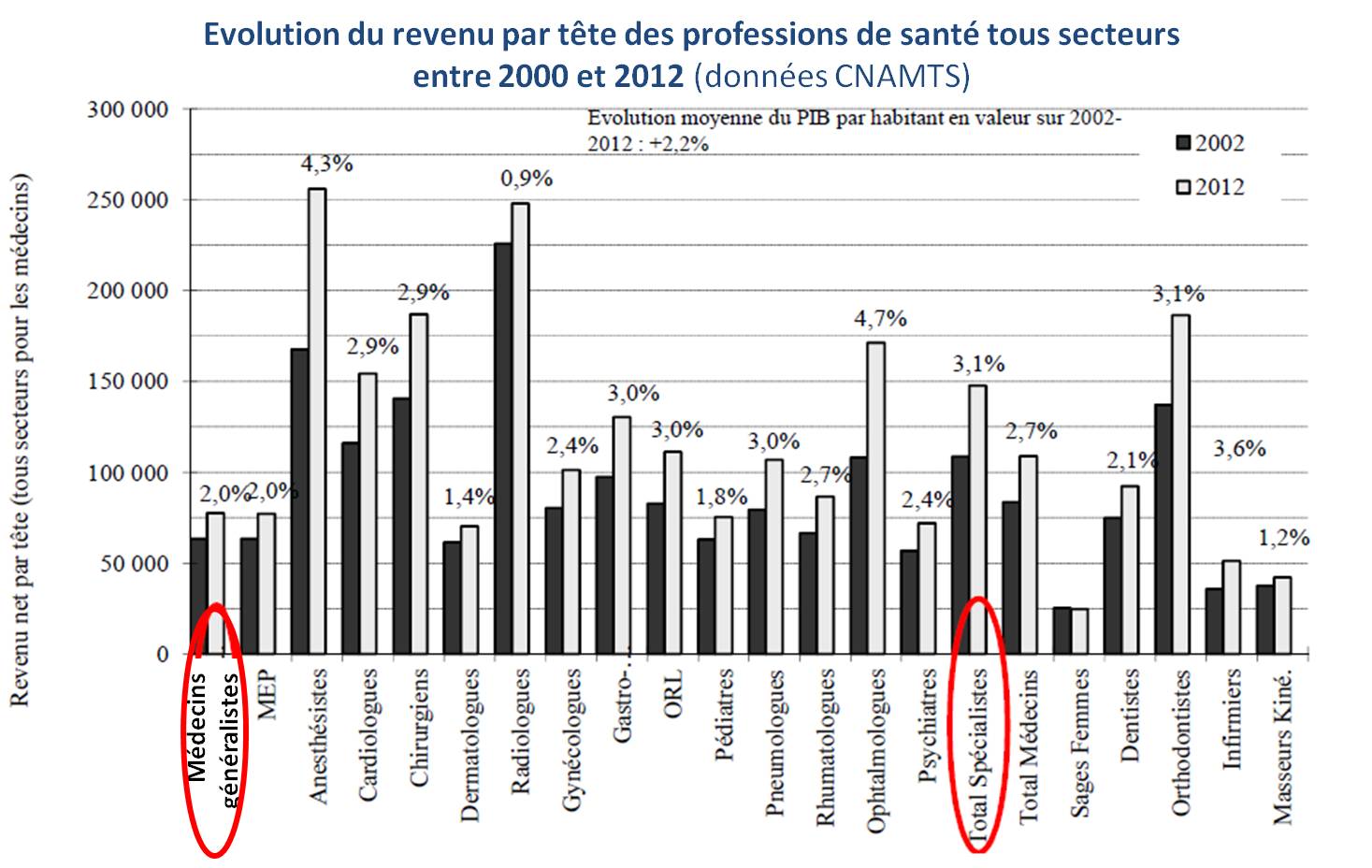

La Cour constate, de plus, que les rémunérations complémentaires ou forfaitaires n'ont pas vraiment modifié la hiérarchie des rémunérations des médecins, restée stable malgré les discours récurrents sur la nécessaire revalorisation de la médecine générale :

La Cour des Comptes estime aussi que "la problématique des dépassements d'honoraires n'a pas fait l'objet d'une priorité d'action", malgré la mise en place de l'avenant n°8 d'octobre 2012, qualifié de "peu contraignant pour les médecins de secteur 2" et dont l'impact est "pour l'instant limité".

|

Les 4 recommandations de la Cour des Comptes sur la rémunération des professionnels, centrées sur l'évaluation, le pilotage et les éventuelles sanctions :

|

Démographie : vers une restriction des conventionnements dans les zones en surdensité médicale ?

En ce qui concerne les mesures, financières ou non, favorisant une meilleure répartition nationale des professionnels de santé, la Cour des Comptes souligne que seules des mesures incitatives ont été déployées, avec un "impact limité", pour les médecins, les dentistes et les orthophonistes, tandis que les infirmiers, kinésithérapeutes et sages-femmes ont dû faire face à des mesures leur restreignant l'accès au conventionnement (en zones sur-dotées).

|

La recommandation de la Cour des Comptes sur la gestion de la démographie médicale :

|

Un dispositif conventionnel "très éclaté dans un paysage brouillé"

Après avoir extrait les analyses et recommandations concernant la rémunération et la démographie des professionnels, revenons sur le constat principal de la Cour des Comptes, constat qui rejoint les nombreuses critiques du millefeuille administratif français : il y a trop d'acteurs !

Si la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) conduit les négociations, définit les objectifs et fait appliquer les accords résultants, l'Etat, "malgré la récurrence des déficits", ne peut pas intervenir de manière prépondérante sur ces objectifs et négociations, conservant "des pouvoirs de régulation limités" (et bien que l'Etat modifie en permanence le cadre et les objectifs par la loi...). De plus, le ministre ne peut s'opposer à la mise en oeuvre d'un accord "que pour des motifs strictement définis qui excluent les raisons économiques".

Par ailleurs, il existe 17 conventions ou accords professionnels, avec de multiples avenants (32 pour la convention médicale de 2005, déjà 11 pour celle de 2011), qui font l'objet de négociations très séquencées par profession. Des expérimentations ont également été lancées, comme celles portant sur de nouveaux modes de rémunération en équipe, sur le programme d'accompagnement du retour à domicile (PRADO).

Cette fragmentation aboutit, selon la Cour des Comptes, à "des jeux d'acteurs complexes dans un paysage brouillé", compliquant l'émergence d'approches interprofessionnelles. Elle propose, pour y remédier, davantage de centralisation, d'évaluation et de rationalisation.

Réformer le cadre "pour faire évoluer l'organisation des soins"

La Cour des Comptes a donc relevé un décalage entre l'Etat et la CNAMTS dans l'élaboration et le suivi des problématiques conventionnelles, défaut de cohérence qui se répercute au niveau territoriale, malgré le déploiement des agences régionales de santé (ARS) crées en 2009 (loi HPST).

La Cour préconise "un pilotage plus intégré, dans un cadre conventionnel recentré et rénové" avec, en particulier, un renforcement et une extension aux politiques conventionnelles des missions du Comité national de pilotage des ARS, sous le contrôle du ministre de la santé. Le contrat entre l'Etat et l'UNCAM (Union nationale des caisses d'Assurance Maladie, qui regroupe l'assurance maladie, le régime agricole et le régime social des indépendants) devrait aussi être revu et élargi à la coordination et aux objectifs de la politique conventionnelle. La déclinaison régionale par les ARS se poursuivrait selon un schéma d'adaptation des politiques conventionnelles.

|

Les 6 recommandations de la Cour des Comptes sur le pilotage du système conventionnel :

|

Ces recommandations seront-elles incluses, comme le souhaite la Cour des Comptes, dans la prochaine loi de santé publique, qualifiée d'"occasion de repenser le cadre de l'organisation des soins, de redéfinir l'articulation des acteurs et de renforcer l'efficience du système de santé, ainsi que la place à cette fin des politiques conventionnelles" ? Réponse dans quelques semaines…

| Et vous, que pensez-vous des analyses et recommandations ce rapport, brièvement résumées ci-dessus et intégralement consultables ici ? N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ci-dessous ou sur notre forum. |

En savoir plus :

Les relations conventionnelles entre l'assurance maladie et les professions libérales de santé, Cour des Comptes, 16 juillet 2014

Ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles, cnav.fr (et sur le site de la Bibliothèque Nationale de France)

Approbation de la convention nationale des médecins (fac-similé PDF), ministère de la santé publique et de la Sécurité sociale, Journal Officiel, 31 octobre 1971

Présentation de la réforme de l'Assurance Maladie de 2004, securite-sociale.fr, mai 2011

Historique des conventions médicales (fichier PDF), IRDES, juin 2013

Avenant n°8 à la convention médicale, ameli.fr, avril 2014

Sources

Pour recevoir gratuitement toute l’actualité par mail Je m'abonne !

7 minutes

7 minutes Ajouter un commentaire

Ajouter un commentaire

Commentaires

Cliquez ici pour revenir à l'accueil.